第277回関東甲信越地方会 受賞者一覧(2025年9月13日開催)

第277回関東甲信越地方会 最優秀賞受賞演題(2025年9月13日開催)

Student Award

開心術後に残存した心室中隔欠損に対し経皮的心室中隔欠損閉鎖術を施行した一例

柴田萌花1), 清水貴之2),浅見雅子2),橋本剛2), 新倉寛輝2),池田長生2),國正妙子2), 中村啓二郎2),

飯島雷輔2),原英彦2)

1) 東邦大学医学部医学科

2) 東邦大学医療センター大橋病院循環器内科

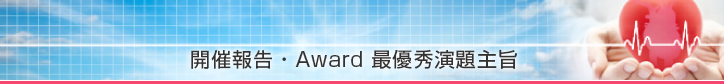

症例は心室中隔欠損(VSD)に対し、2度の外科的修復術が不成功に終わっている40歳台の男性であった。残存短絡に起因する感染性心内膜炎の既往があり、今後IgA腎症に対するステロイドパルス治療も予定していたため、経皮的VSD閉鎖目的に当院へ紹介受診となった症例である。術前検査では、心電図にてⅠ°房室ブロック、完全右脚ブロック、および軽度の左軸偏位を認めた。心エコーではLVEF 56.2 %、TRPG 34 mmHg、左室側8.6 mm、右室側5.7 mmの膜様部術後離開VSDを認め、加えて右心室の拡大と中等度の三尖弁閉鎖不全を認めた。このVSDは閉鎖により三尖弁閉鎖不全や肺高血圧の改善が期待でき、且つデバイス留置後に内皮化して感染性心内膜炎のリスクが低下すると考えられたことから経皮的VSD閉鎖術を施行することとなった。本VSDの閉鎖には動脈管開存を閉鎖するためのデバイスであるAMPLATZER Duct Occluder Ⅰを用いた。術後よりVSDの短絡はほぼ消失し、三尖弁閉鎖不全の改善を認めた。術後5年目には右心系のリバースリモデリングを認めた(図)。

本邦の外科的VSD閉鎖術の成績は死亡率が0.3 %、ペースメーカー埋め込みが0.2 %と非常に良い成績を認めている。しかし、死亡率と併せたMACEを合算すると4%に達することが知られている。また、海外臨床試験のメタ解析では、外科治療とカテーテルでの膜様部VSDへの治療成績を比較すると成功率・主要合併症には大きな差を認めないが、輸血率・入院期間は有意にカテーテル治療群で少なかったと報告されている。経皮的膜様部VSD閉鎖術は完全房室ブロックのリスクがあるとされてきたが、近年ではデバイスも改良されリスクは低下してきている。本発表では、2度の外科的VSD閉鎖術後の残存短絡に対する経皮的VSD閉鎖術を経験したが、標準術式でも治療困難な心臓外科手術症例に対しては、稀な治療であってもより低侵襲な経皮的治療も考慮可能であり、unmet needsへのアプローチを日常臨床で日々模索していくことの重要性を学んだ。

図

Resident Award

COVID-19感染を契機にVT stormを発症した先天性QT延長症候群の一例

青木裕之1), 和田瑞貴1), 久保田修司1), 榎本善成1), 岡崎徹1), 山本正也1), 原久男1), 廣井透雄1)

1) 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター

【背景】

先天性QT延長症候群(LQTS)は、遺伝性の心筋チャネル異常によりQT間隔が延長し、心室性不整脈や突然死のリスクを有する疾患である。近年、COVID-19感染がQT延長や致死性不整脈の誘因となりうることが報告されており、LQTS患者においても感染を契機に初発の不整脈イベントを呈する可能性が指摘されている。しかし、LQTSとCOVID-19の関連に関する症例報告は依然として限られている。

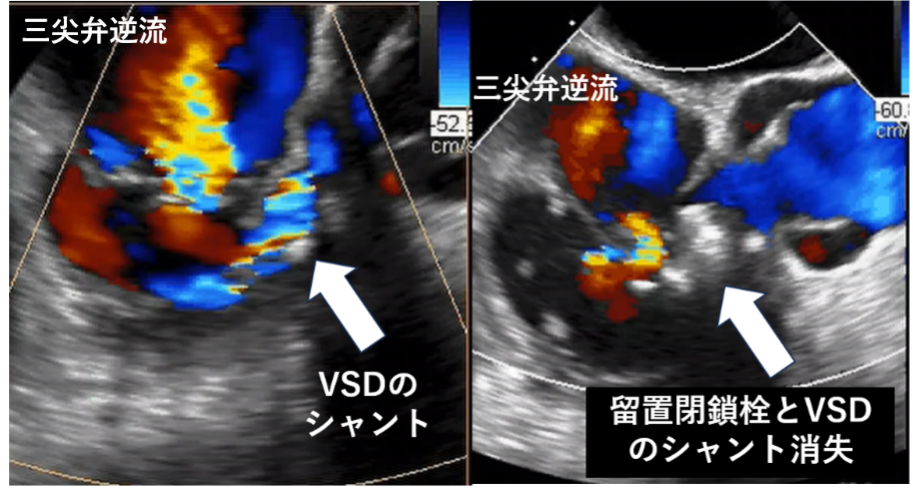

【症例】

50代女性。健康診断の12誘導心電図でQT延長を指摘されていた。労作中に意識消失し救急搬送された。搬送時の波形は多形性心室頻拍(VT)であった。電気的除細動で停止するが、再発を繰り返すため深鎮静管理を行った。洞調律時の12誘導心電図ではQTc:657msと延長を認めた。入院時スクリーニングで偶発的にCOVID‑19と診断した。諸検査で明らかな器質的心疾患を認めなかった。小康状態でもQTc≧500msと延長を認めており、先天性QT延長症候群(LQTS)リスクスコア5点より先天性LQTSと臨床診断した。二次予防目的に植込み型除細動器を留置して自宅退院した。退院後にKCNQ1遺伝子異常が判明しLQT1と確定診断した。その後はVT発作なく経過している。

【考察】

先天性LQTSにおける初発の不整脈イベントは、一般に小児期から若年成人期に多く、高齢発症の場合はQT延長薬剤の使用や電解質異常などの外的要因が関与することが多い。

また、COVID‑19は感染に伴う発熱・炎症・低酸素・電解質異常などの多因子を通じてQT延長を誘発するとの報告がある。

本症例では、LQTSを基盤に有していた中年女性が、COVID-19感染を契機に初発のVT発作を発症し、LQT1と確定診断された。初発の不整脈発作としては比較的高齢であったこと、退院後はQT時間および不整脈の改善を認めていたことから、COVID-19感染が不整脈イベントのトリガーとして機能した可能性が高いと考えられた。

Clinical Research Award

日本語所見に対応した胸部X線AIの高精度少量学習モデルの開発

西森駿介1,2)、小寺聡2)、馬場凱渡2)、篠原宏樹2)、永田 将司2)石田純一2)、武田憲彦2)

1) 東京大学医学部5年

2) 東京大学医学部附属病院循環器内科

【背景・目的】

胸部X線は循環器診療に必須の検査だが、これに現れた全ての所見を判定するのは読影する医師にとって負担が大きい。画像診断にAIを活用すると感度が有意に上昇し、読影時間も短縮するということが知られている[1]。既存のレントゲンAIは1モデルにつき1所見しか検出できない特化型モデルが多く、実臨床では一部の所見検出しか支援できない。近年、数十万枚の画像・読影レポートの組を活用し、画像と言語の関係を学習して複数所見に対応する画像診断AIが現れてきている[2]。そこで本研究では、多様な独自ラベル付きデータを準備すれば多彩な所見を高精度に検出できるモデルが作成できる、という仮説の検証を目的とした。

【方法】

本研究では、2013年4月〜2023年3月の期間に東大病院循環器内科にて診療し胸部X線画像をオーダーした18歳以上の患者を対象とした。患者の胸部X線画像のうち、胸部正面画像以外の画像、同一患者の二枚目以降の画像、National Institutes of Healthで指定された14所見に対して既報モデル[3]でつけた予測値の合計が一定以下の画像を除外して残った16192枚を解析対象とした。この画像群に対し、合計12の独自所見ラベルを割り当てたデータセットを作成し、これをベースとなる大規模モデル[2]に追加で学習させることで、多所見を検出可能なモデルを作成した。訓練・検証ののちにテストフェーズで12所見の検出性能をAUCで評価し、ベースモデル[2]を用いた実験結果と比較した。

【結果】

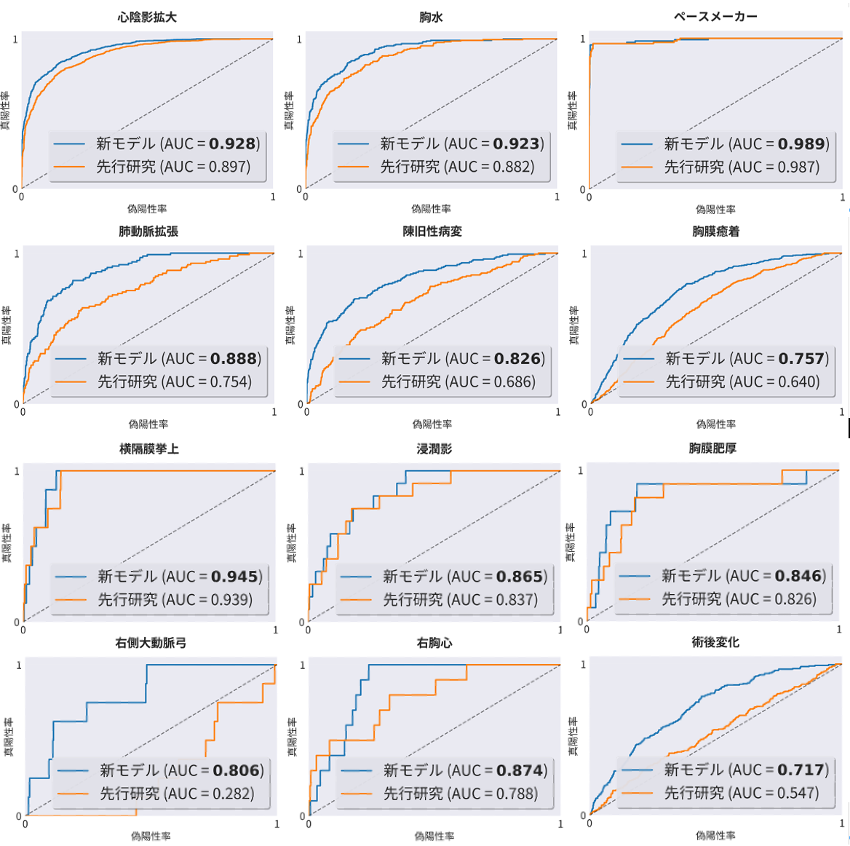

検討した12個の所見全てにおいて、作成したモデルは元にしたモデルを上回るAUCを示した(図1)。心陰影拡大、胸水、ペースメーカーではそれぞれAUC=0.928, 0.923, 0.989と、いずれも0.9を超える高精度が達成された。肺動脈拡張や陳旧性病変、胸膜癒着では元モデルに対するAUCの増分がそれぞれ+0.134, +0.140, +0.117と、+0.1を超える大幅な精度改善を見せた。横隔膜挙上、浸潤影、胸膜肥厚、右側大動脈弓、右胸心、術後変化では、それぞれAUC=0.945, 0.865, 0.846, 0.806, 0.874, 0.717といった精度を示し、いずれの所見検出においても元モデルに対する精度向上が見られた。

【考察】

心陰影拡大、胸水といった所見はAIでよく読み取られる所見であり、元にしたモデルでも既に精度が高いが、我々のモデルでは更に改善できた。肺動脈拡張という所見は先行研究[2]で扱われていないが、人間ドックなどでは読影所見項目に含まれる。このような所見に対しては元モデルより大幅に高く、先行研究で大規模に学習されていた他の所見の検知と同等の精度に到達した。

多彩な所見を検出することには臨床的意義があると考えられる。例えば、肺動脈拡張は多くの画像診断AIや大規模データセットでは対応されていないが、この所見をAIで検出することは肺高血圧症のサインとしてスクリーニングに貢献できる可能性がある。このように高精度な判読をcommonな所見以外にも広げることは、医師負担軽減の観点から意義深い。

【結論】

画像と言語の関係を学習する構造を基盤に、独自データセットを活用し、多彩な所見を高精度に検出できた。本アーキテクチャを日本語所見付き国内レントゲンデータに適用したのは初の試みである。本研究はAIによる医師の負担軽減に資する可能性がある。

【参考文献】

- [1]

- Ahn JS, Ebrahimian S, McDermott S, et al. JAMA Netw Open. 2022;5(8):e2229289.

- [2]

- Tiu E, Talius E, Patel P, Langlotz CP, Ng AY, Rajpurkar P. Nat Biomed Eng. 2022;6(12):1399-1406.

- [3]

- Wang X, Peng Y, Lu L, Lu Z, Bagheri M, Summers R. 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017:3462-3471.

Case Report Award

irAE心筋炎による心原性ショックに対してECPELLAサポート下の薬剤加療が有効であった1例

松本 佳大1、長沼 亨1、今岡 拓郎2、由木 悠仁1、朴澤 耕治1

1. 新東京病院 心臓内科

2. 国立がん研究センター東病院 循環器科

【症例】

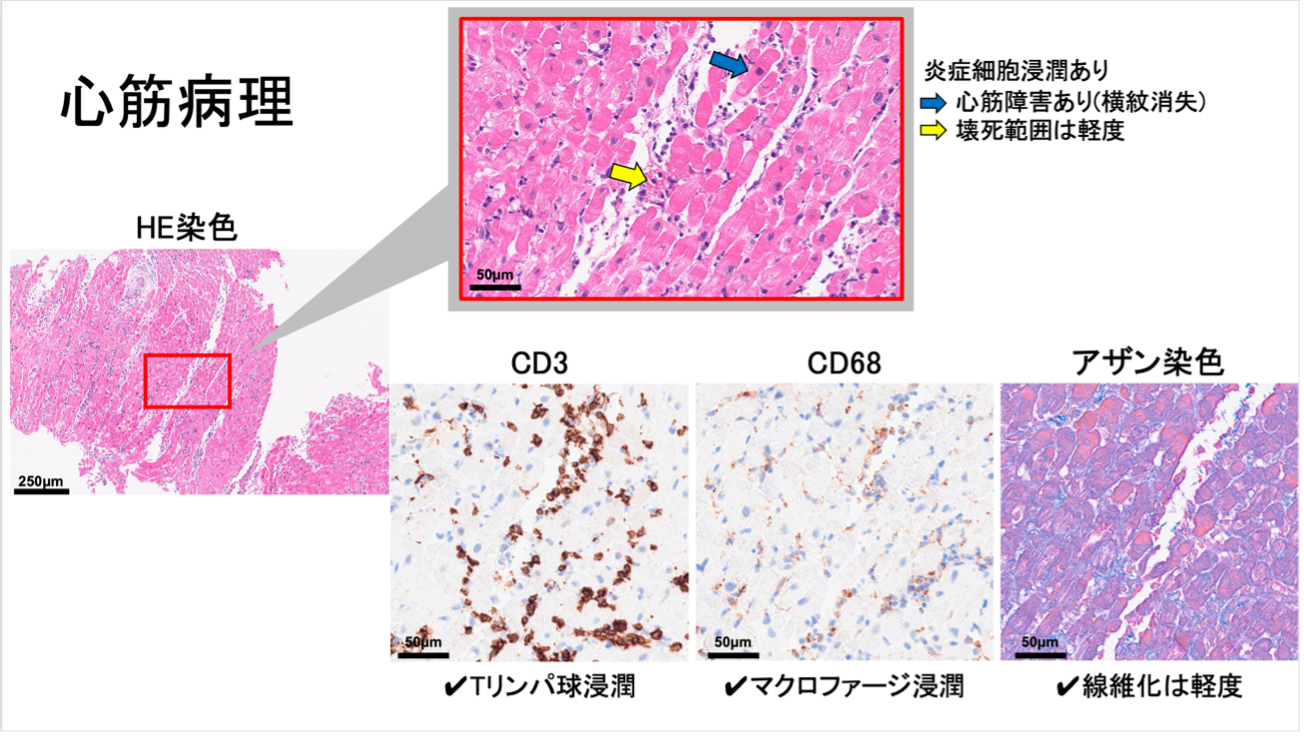

41歳男性。右肺腺癌ステージⅣに対して2週間前にアテゾリズマブ(ヒト化抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体)が開始された。1週間前より38℃台の発熱、咽頭痛があり、ウイルス感染症疑いで経過観察となっていた。その後呼吸困難、背部痛を主訴に前医を緊急受診し、心電図で前胸部誘導のST上昇、血液検査でトロポニン陽性、経胸壁心臓超音波検査で両心機能低下(LVEF 16%)、心膜液貯留を認め、当院にショック状態で緊急搬送となった。冠動脈造影で有意狭窄を認めず、心筋生検を施行し、Impella CPを導入した。その後さらに血行動態が悪化し、同日VA-ECMOも追加となり、ECPELLA、挿管管理となった。irAE心筋炎と診断し、第1病日にステロイドパルス、第2病日に アバタセプトを開始した。第7病日にECMO、第9病日にImpellaを離脱したが、トロポニンの再上昇を認め、再燃例としてステロイドパルス2クール目及び後療法、免疫グロブリン静注療法を行った。第11病日にはLVEF 63%に改善、第14病日に抜管、カテコラミンを離脱、第18病日に一般病棟に転棟し、第31病日に自宅退院となった。病理所見としては心筋壊死や線維化は軽度で、CD8陽性優位のCD3陽性T細胞性リンパ球浸潤が主体であり、CD68陽性マクロファージも認めた。

【考察】

irAE心筋炎の病理組織学的特徴として、CD3陽性T細胞(CD8陽性>CD4陽性)とCD68陽性マクロファージの心筋組織内浸潤が報告されている(1)。本症例においてはirAE心筋炎に典型的な病理所見を認め、壊死や線維化の少ない病理像が、免疫抑制療法で心機能回復が得られた臨床経過と関連がある可能性が考えられた。

ステロイド早期投与後も炎症再燃を認めたが、アバタセプトがT細胞活性化を抑制、免疫グロブリンが細胞障害性T細胞の過剰な活性化やサイトカイン産生を抑制し、作用機序の異なる免疫抑制療法を組み合わせて再制御に成功した。

また、超急性期にECPELLAを導入することでtotal supportを確立することが可能となった。ImpellaでLVEDP、PCWPを低下させることで左室負荷・肺水腫を軽減し、急性炎症期の心負荷を抑制し、VA-ECMOで体外循環による全身の血流維持と酸素化改善に加え、CVP低下・右室前負荷を軽減した。

【結語】

irAE心筋炎による心原性ショックに対してECPELLAサポート下の薬剤加療が有効であった1例を経験した。

【参考文献】

(1)2023年改訂版 心筋炎の診断・治療に関するガイドライン