第276回関東甲信越地方会 受賞者一覧(2025年6月14日開催)

第276回関東甲信越地方会 最優秀賞受賞演題(2025年6月14日開催)

Student Award

経カテーテル大動脈弁植込み術による脳梗塞に対して

ブレインハートアプローチで超急性期に血栓回収した一例

望月太勢1), 佐地真育2),櫻井康二郎2),小島至正2), 佐野隆英2),八尾進太郎2),大久保亮2), 矢部敬之2),木内俊介2),中西理子2), 藤野紀之2), 天野英夫2), 久武真二2), 川田幸太3), 藤井毅郎3), 長澤潤平4),

狩野修4), 池田隆徳2)

1) 東邦大学医学部医学科

2) 東邦大学医学部内科学講座循環器内科分野

3) 東邦大学医学部外科学講座心臓血管外科分野

4) 東邦大学医学部内科学講座神経内科学分野

【症例】

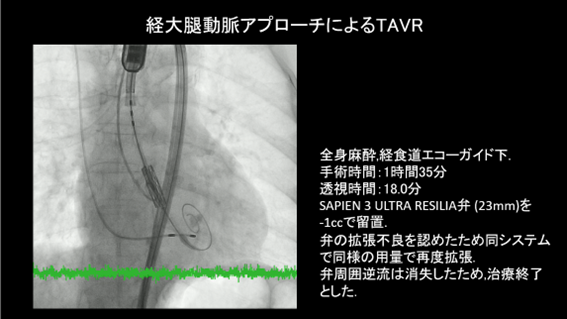

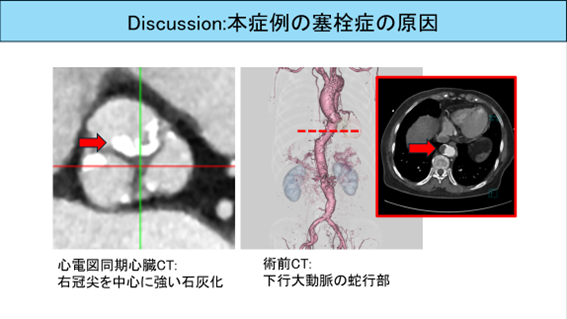

症候性の高度大動脈弁狭窄症の84歳女性。ハートチームカンファレンスで大動脈弁植込み術(TAVI)の方針となった。心エコーではVmax

は4.3m/s、心臓CTでは大動脈弁の右冠尖を中心に強い石灰化を認めた。全身麻酔科経食道エコーガイド下で経大腿TAVIを施行した。23mm-SAPIEN 3 Ultra

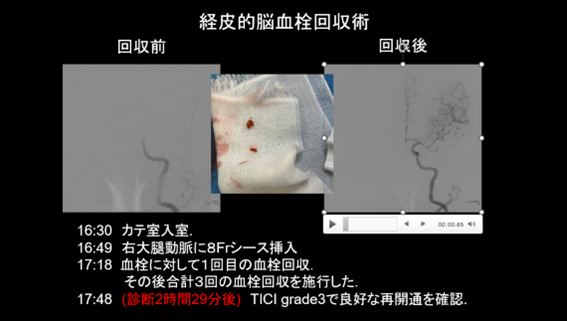

RESILIA弁の拡張不良を認め、再度拡張し手技を終了とした。抜管後26分で上下肢の麻痺、構音障害を認めた為、オペ室から循環器内科より脳卒中チームの神経内科医師に相談の上、直接CT室に移動し、造影CT撮像の方針となった。結果、左内頸動脈主幹部閉塞を認めた。CT室で再び循環器内科医師と神経内科医師で議論を行い、血栓回収の方針となった。循環器内科医師から患者、及び家族に状況を説明した後、脳神経内科医師より血栓回収のICを行った。速やかに脳卒中チームが準備を行い、アンギオ室にて血栓回収を開始した。肉眼的に石灰化を伴う比較的大きな大動脈弁もしくは血管の一部と思われる組織が2片、回収された。診断から2時間29分でTICI

Grade 3の良好な再開通が確認された。術後経過は比較的良好で、血栓回収直後から構音障害、右上下肢の麻痺は改善傾向、独歩で自宅退院となった。

【考察】

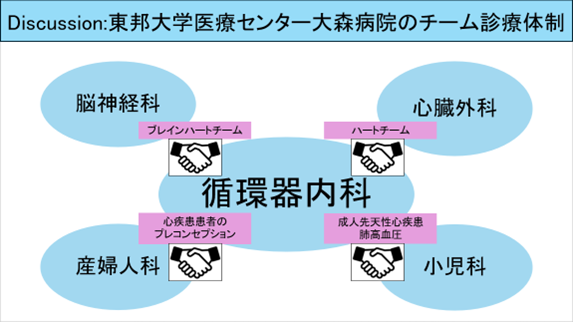

TAVI後の30日時点での脳梗塞は2-3%で、そのうち後遺障害を認める脳梗塞は1%と報告されている。原因としては塞栓、弁血栓、心房細動等が考えられるが、脳梗塞を発症した患者の30日死亡率は約20%と高い。本症例においては術前のCTで認められた大動脈弁右冠尖のBulkyな石灰化、もしくは下行大動脈の一部に付着していたCT値の低いプラークが原因と考えられた。当院から報告されている院内発症の脳梗塞に関する論文では、医療スタッフが触知してから脳卒中専門医に連絡する平均時間は585分であった。一方、本症例は約5分と劇的に短く、結果的に脳血流再開通時間も3時間弱と短かった。これは日常的にTAVI術後の症状や変化をしっかりと観察する習慣や、日頃からの循環器内科医と脳卒中医によるブレインハートチームでの協議が大きく寄与していると考えられた。東邦大学医療センター大森病院では、この他にも、心臓外科と弁膜症を中心としたハートチーム、産婦人科との心疾患患者のプレコンセプション診療、そして小児科との肺高血圧、及び成人先天性心疾患診療と、循環器内科を中心に複数の診療科と協力体制をもち診療科の垣根を越えて連携を深めることで、より包括的で個別性の高い循環器診療を実現している。

【結語】

TAVI後に発症した脳梗塞に対して,ブレインハートチームによる迅速かつ連携の取れた対応により、診療科の枠を越えた包括的な治療を実現した一例を経験した。

Resident Award

Doxorubicinによる, 晩発性の薬剤性心筋症が疑われた一例

吉池 桃1), 小林 隆広1), 山下 大地1), 市本 英二1), 長谷川 敦史1), 宮原 啓史1), 細川 洋平2)

1) 千葉市立海浜病院 循環器内科、 2) 千葉市立海浜病院 病理診断科

【背景】

Doxorubicin(以下DOX)による心毒性の多くは、1年以内に発現すると言われているが、稀ながら十数年後に発現する症例もある。

【症例】

約10年前に悪性リンパ腫に対する化学療法歴がある70歳男性。呼吸苦を主訴に当院搬送され、うっ血性心不全の診断で入院となった。背景には高度の心機能低下を認めていた。経過中、低拍出症候群を契機に心肺停止となった。心肺蘇生法の上で心肺再開し、以降は集中治療室にて治療を行い代償状態を得た。冠動脈造影で閉塞所見は認められず、DOX使用歴があり、臨床経過からは薬剤性心筋症が考えられ、造影MRI並びに心筋生検を施行した。造影MRIでは、T2にてモザイク状に内膜高信号を認め、心筋生検ではモザイク状の線維化や集簇するT細胞を認めた。過去の文献を参照し、DOXによる薬剤性心筋症と診断した。

【考察】

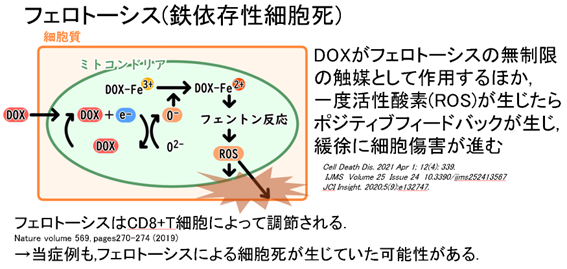

DOXによる薬剤性心筋症は総投与量に依存するとされ、400mg/m2で3-5%程度に生じると報告されている。また最終投与から10年以上を経過しても発症するとされているが、通常は投与後3ヶ月を中央値とした期間内に発症することが多く、希少な症例と考える。多くは劇症化した心毒性を呈し、患者のQOLや生命予後に大きく影響する。晩発性に生じる機序はまだ判明していないものの、細胞死の1つであるフェロトーシスが注目されている。DOXは、フェントン反応を介し活性酸素を生じさせ細胞死を誘発するが、その反応はDOXが細胞内から消失した後も緩徐に生じ続けることが報告されており、晩発性に細胞死を誘発する可能性が示唆されている。当症例は病理学的にCD8陽性T細胞が検出されているが、フェロトーシスはCD8陽性T細胞でコントロールされるとの報告もある。当症例はフェロトーシスによる緩徐な細胞傷害が晩発性の心筋障害を引き起こした可能性がある。

Clinical Research Award

静脈血栓塞栓症の日本人患者を対象とした直接経口抗凝固薬の安全性・有効性の比較

榎本 彩1)、真野 泰成2)、北林 遼3)、平川 晃弘3)、永田 将司1)

1) 東京科学大学病院 薬剤部

2) 東京理科大学 薬学部 臨床薬剤情報学研究室

3) 東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 臨床統計学分野

【背景・目的】

直接経口抗凝固薬(DOAC)は非弁膜症性心房細動および静脈血栓塞栓症(VTE)に対する治療薬として広く使用されている。我々はこれまで日本人を対象とした非弁膜症性心房細動におけるDOAC間の安全性・有効性の比較研究を報告してきた1)。しかし、日本人VTE患者を対象とした同様の比較研究は依然として不足しているのが現状である。そこで本研究では、日本人VTE患者におけるDOACの安全性・有効性を直接比較することを目的とした。

【方法】

本研究では、株式会社JMDCのレセプトデータベースを用いた。対象患者は、2014年9月~2023年3月までの間にDOAC3剤のいずれかが処方されたVTE患者とした。出血、末期腎不全、非弁膜症性心房細動、直近に静脈血栓塞栓症の既往歴がある患者、妊婦、小児、直近に経口抗凝固薬の処方歴がある患者、不適切・適応外処方が疑われる患者、下肢整形外科手術施行術後のVTE予防目的でエドキサバンを使用している患者、処方歴に欠落がある患者などは除外した。評価項目は、安全性アウトカムとして大出血(頭蓋内出血、消化管出血、気道出血、尿路出血)、有効性アウトカムとしてVTEの再発を評価した。なお、VTEの再発は初回発症から3か月以降に発症したものと定義した。解析方法は、Cox回帰モデルを用いた一般化IPW解析および多変量解析を行い、

各薬剤間のHazard Ratio (HR)、95%信頼区間を算出した。

【結果】

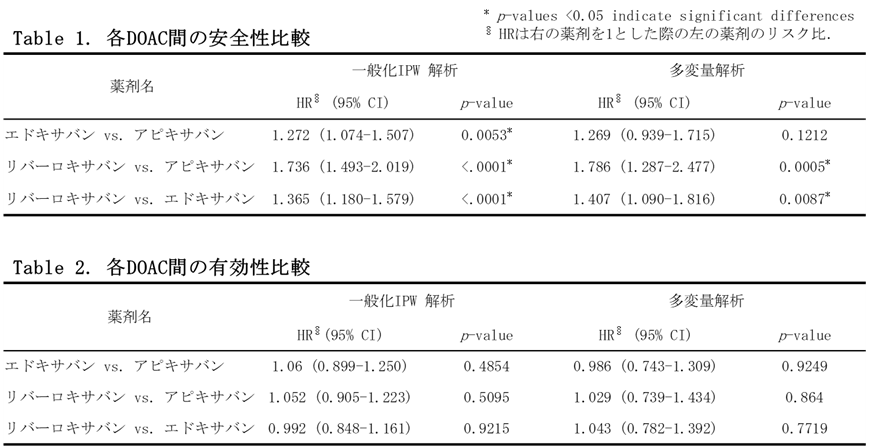

<安全性>一般化IPW解析および多変量解析いずれの方法においても、リバーロキサバンはアピキサバン、エドキサバンと比較して有意に出血リスクが高かった。さらに、アピキサバンはエドキサバンに比べて出血リスクが低い傾向にあった(Table 1)。

<有効性>一般化IPW解析および多変量解析いずれの方法においても、VTE再発リスクに関してDOAC3剤間に有意な差は認められなかった (Table 2)。

【考察および本研究の限界】

アピキサバンに比べてリバーロキサバンにおいて有意に出血リスクが高かった理由として、VTEの承認用量は両剤ともに腎機能によらず単一用量であり、腎排泄の寄与が大きいリバーロキサバンにおいて出血リスクが高くなった可能性が考えられる。実際に腎機能障害患者において、アピキサバンはリバーロキサバンに比べて有意に出血リスクが低いという先行研究2)の結果を踏まえると、リバーロキサバンに比べてアピキサバンはより幅広い患者で安全に使用できることを示唆している。

本研究の限界として、急性期の有効性について評価できていないことがあげられる。本研究では、維持期のVTE再発リスクはDOAC3剤間に有意な差は認められなかったが、日本人VTE患者を対象としたDOACによる急性期治療の入院中死亡率を評価した先行研究3) では、アピキサバンに比べてリバーロキサバンでは有意に死亡率が低いということも報告されていることを踏まえると、急性期の治療において一部の患者ではリバーロキサバンの長期高用量治療の恩恵を受けられる可能性はあると考えられる。

【結論】

日本人VTE患者に対する長期治療において、出血リスクを最小限に抑えるためにはアピキサバンの選択が有用である。

【参考文献】

- (1)

- Enomoto A, Mano Y, Kawano Y, et al. Biol Pharm Bull. 2021;44(9):1294-1302.

- (2)

- Fu EL, Desai RJ, PaikJM, et al. Am J Kidney Dis. 2024;83(3):293-305.e1.

- (3)

- Okushi Y, Kusunose K, Nakai M, et al. Am J Cardiovasc Drugs. 2022;22(4):407-416

Case Report Award

心臓内腫瘤の経カテーテル的組織生検によって早期診断、治療が可能となった悪性リンパ腫の一例

川上 惠、冨士田 康宏、松生 真貴子、高木 竜、手塚 絢子、根本 佳子、伊藤 亮介、山下 淳、山本 博之、里見 和浩

東京医科大学病院 循環器内科

【症例】

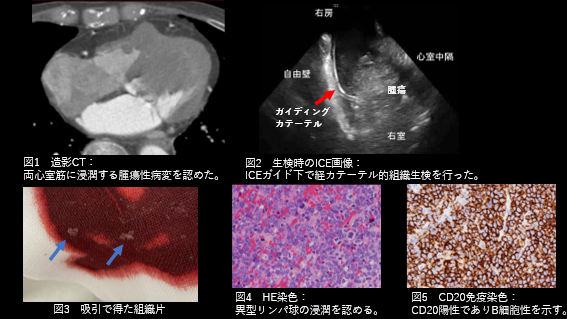

80歳台前半の女性。3か月前からの眼脂と流涙を主訴に近医受診し、眼窩内腫瘤が疑われ、当院眼科を紹介受診した。12誘導心電図で左軸偏位と前胸部誘導の陰性T波を認めたため、経胸壁心エコー図検査と造影CT検査を施行したところ、心室中隔を中心に左右心室筋に浸潤し、可動性のある心臓内腫瘤を認めた(図1)。ガリウムシンチグラフィー検査では心臓と眼窩の他、咽頭後壁や頸部リンパ節にも集積を認めた。緊急で経カテーテル的組織生検を施行し、心腔内エコー(ICE)によるガイド下で右室内の腫瘤にガイディングカテーテルを向け、吸引で組織片を得た(図2, 3)。迅速病理診断でリンパ球主体の悪性所見を認めたため、悪性リンパ腫を疑い生検翌日からステロイドの投与を開始した(図4, 5)。眼窩腫瘤や咽頭後壁、頸部リンパ節からも生検を施行し、全ての組織からびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)の診断を得た。化学療法(R-CHOP療法)を開始したところ、腫瘍は速やかに縮小し1か月後に独歩退院となった。

【考察】

心臓原発悪性リンパ腫のうち90%以上をDLBCLが占める。DLBCLにはR-CHOP療法が有効であり、正確な診断が治療方針や予後に影響するため、積極的かつ迅速に生検を行い病理組織診断を得ることが重要である。経カテーテル的生検は開胸生検と比較して低侵襲だが、透視画像のみでは目的部位へのカテーテルの誘導が難しく採取が困難な場合があり、また心穿孔や不整脈、腫瘍塞栓症などの合併症を引き起こす可能性がある。カテーテル操作を正確かつ安全に行うためには、リアルタイムの画像情報が得られるICEが有用と考える。

【結語】

ICEガイド下の経カテーテル的組織生検が迅速かつ安全に施行可能であったことで、心臓原発悪性リンパ腫の早期診断、治療に結びついた。