第275回関東甲信越地方会 受賞者一覧(2025年2月8日開催)

第275回関東甲信越地方会 最優秀賞受賞演題(2025年2月8日開催)

Student Award

肺塞栓との鑑別を要した右室梗塞の一例

熊谷 凌1), 桐ヶ谷 仁2),花島 陽平2),桐ケ谷 英邦2), 松下 絢介2), 郷原 正臣2), 岡田 興造2), 小菅 雅美2),海老名 俊明2),菅野 晃靖2), 日比 潔2)

1) 横浜市立大学 医学部 医学科

2) 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター

【症例】

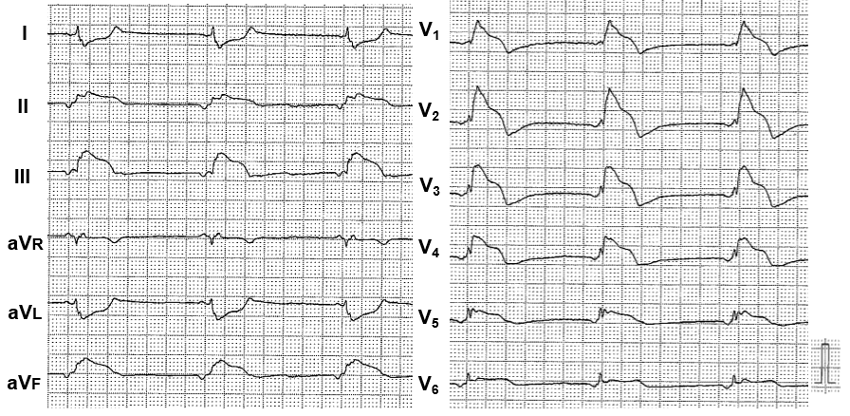

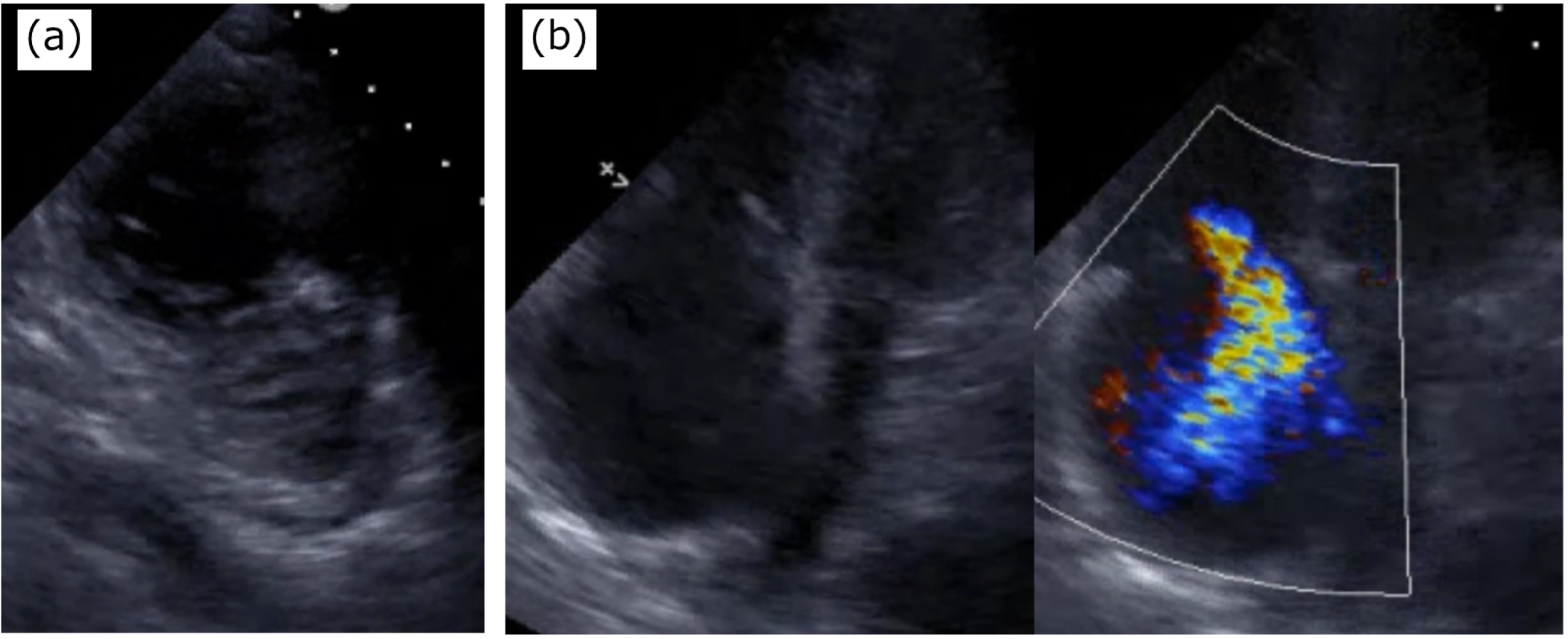

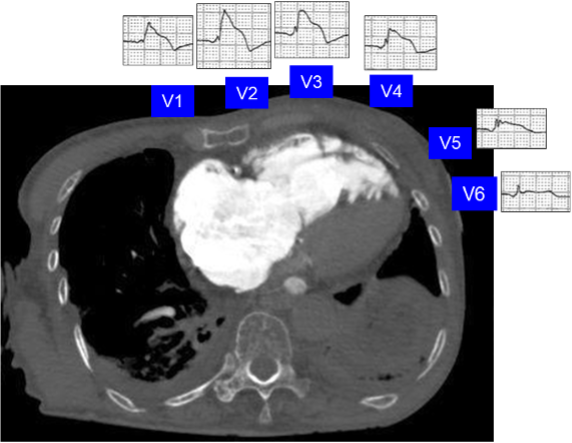

間質性肺炎の既往のある施設入所中の80代女性。昼食後に意識障害、ショックとなり救急搬送された。来院時12誘導心電図では徐脈、房室接合部調律、完全右脚ブロック、Ⅱ, Ⅲ, aVF, V1-V6誘導のST上昇、Ⅰ, aVL誘導のST低下を認めた(Fig. 1)。心臓超音波検査では心室中隔の圧排を伴う著明な右房と右室の拡大、右室の収縮能低下、高度三尖弁逆流を認めた(Fig. 2)。左室壁運動は右室の圧排により十分な評価は困難であった。肺塞栓との鑑別目的に胸部造影CT検査を先行したが、肺塞栓像は認めなかった。冠動脈造影では#1 完全閉塞を認め、急性心筋梗塞の確定診断となった。同部位に対して経皮的冠動脈形成術を施行した。薬剤溶出性ステントを留置しTIMI Ⅲで手技終了した。CK-MBは来院時をpeakとし177 ng/mLであり、下行脚であった。強心薬治療によりショック、心不全は速やかに改善した。第4病日の心臓超音波検査では心室中隔の圧排の改善が見られた。第25病日にリハビリテーション目的に他院へ転院した。

【考察】

12誘導心電図において下壁誘導に加え前胸部誘導でST上昇を認め、心臓超音波検査では肺塞栓に類似した右室負荷像を呈する下壁梗塞を経験した。

下壁梗塞で本症例のような心電図変化を呈することは稀である。一般に、下壁梗塞では下壁誘導のST上昇に対する対側性変化として前胸部誘導でST低下を認める。一方、右室虚血を合併すると前胸部誘導にST上昇が生じ、対側性変化によるST低下を相殺し、ST低下が減弱する。しかし、本症例では右房および右室の著明な拡大により、前胸部誘導は右室前面、下壁誘導は右室下面に相当した。その結果、右室梗塞による顕著なST上昇が下壁誘導および前胸部誘導全体に及んだと考えられた(Fig. 3)。

また、急性肺塞栓でST上昇を呈するのは重症な症例に限られ、その頻度は8–16%と少ない。右室圧負荷、低酸素血症、低血圧による右室虚血が原因とされている(Am J Emerg Med 2016;34:212)。本症例では心電図所見から肺塞栓の可能性は低いと判断したが、心臓超音波検査で著明な右心系の拡大を認めたため、肺塞栓の除外目的で胸部造影CT検査を施行した。

Fig. 1. 来院時の12誘導心電図

Fig. 2. 来院時の心臓超音波検査; (a) 左室短軸像, (b) 四腔像

Fig. 3. 心臓と前胸部誘導の位置関係の変化

Resident Award

収縮性心膜炎を併発した心膜浸潤により再発が判明した中枢神経原発びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の一例

松島 孝英1), 土屋 亮1),藤本 陽1),小宮山 知夏1), 播磨 綾子1), 森瀬 昌裕1), 伊東 秀崇1), 大森 奈美1),太田 光彦1),西山 信大1), 山口 徹雄1), 児玉 隆秀1),田端 実2),松山 重文2)

1) 虎の門病院 循環器センター内科

2) 虎の門病院 循環器センター外科

【背景】

転移性心臓腫瘍の原発は肺に続き血液腫瘍が2番目に多いと言われている。心臓悪性腫瘍のうち約75%に心膜浸潤を認めるが収縮性心膜炎の病態をとるのはわずか4%と報告されている。

【症例】

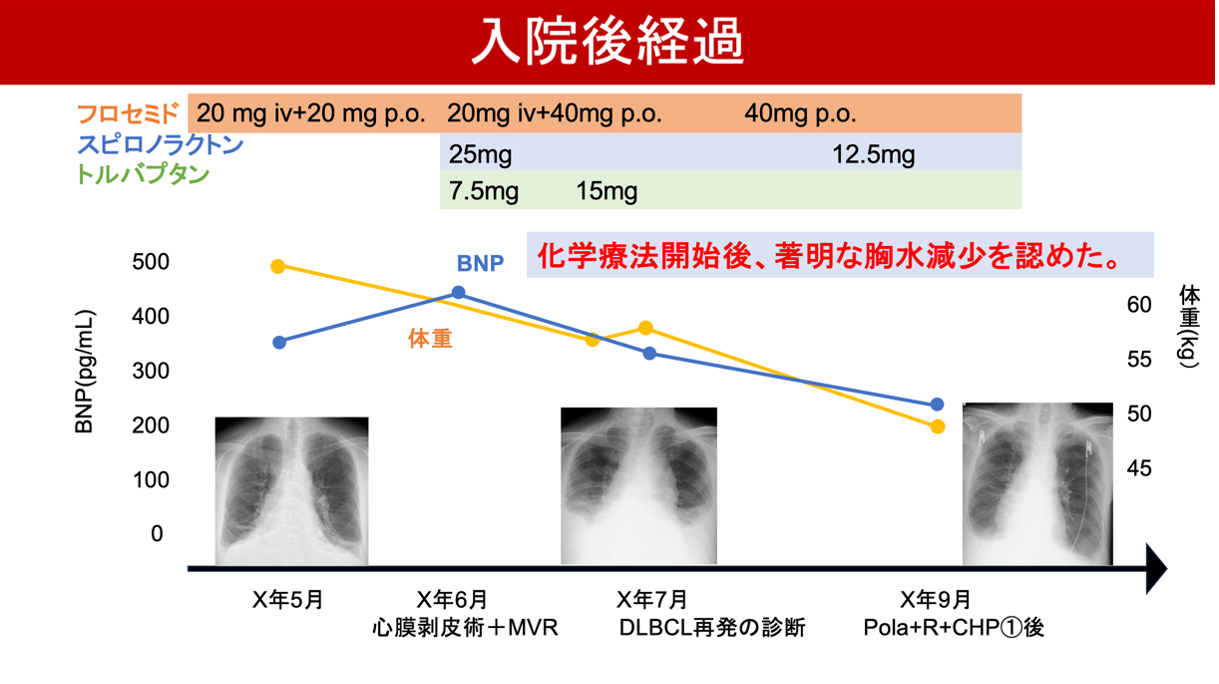

60歳代男性。X-9年に中枢神経原発びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(CNS DLBCL)と診断され、放射線化学療法により寛解が得られていた。同年、感染性心内膜炎による僧帽弁閉鎖不全症(MR)に対して僧帽弁形成術が施行されたが、X-1年よりMRの悪化を認めた。X年5月に慢性心不全の増悪で入院し、各種検査から収縮性心膜炎(CP)の疑いが示唆された。内科外科カンファレンスにて内科的に心不全コントロールした後に心膜剥皮術、僧帽弁置換術を施行する方針となった。術後経過は良好だったがPOD11から14にかけて体重増加があり利尿薬抵抗性の胸水再貯留を認めた。その後各種検査にてDLBCL再発の診断に至った。8月に化学療法を開始し、胸水および心膜肥厚は改善した。化学療法6コース終了後の翌年1月の心エコーにて心機能の改善を認めた。

【考察】

心膜浸潤を伴うリンパ系腫瘍94症例を対象とした研究ではDLBCLの症例が最も多く、化学療法施行群は有意に生存期間が延長したと報告されている。しかしリンパ系腫瘍が収縮性心膜炎を呈した症例報告は数例にとどまり悪性リンパ腫の病勢に一致しない経過を辿ることから診断に難渋することが多く、リンパ系腫瘍に対する化学療法のみで収縮性心膜炎の病態が改善したとする既報が2症例あった。本症例ではCNS DLBCLに対して半年ごとに頭部MRIフォローされていたが再発所見はなく心膜の病理学的検査からDLBCLの再発の診断に至った。心膜剥皮術後の胸水再貯留が化学療法により著明に減少し心機能も改善したことから化学療法が奏功したと考えられた。

【結語】

収縮性心膜炎を契機にDLBCL再発の診断を得た稀な症例を経験した。

Clinical Research Award

ECPELLA を用いた心原性ショックを呈する急性心筋梗塞患者に対する予後調査: J-PVADからの報告

新井陸、村田伸弘、齋藤佑記、小嶋啓介、深町大介、奥村恭男

【背景】

急性心筋梗塞による心原性ショック(AMI-CS: acute myocardial infarctions complicated by cardiogenic shock)に対するveno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)とImpellaを併用したECPELLAの短期死亡への影響はまだ明らかではない。(1) (2)

【方法と結果】

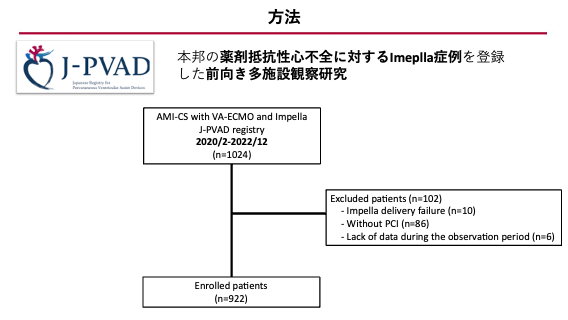

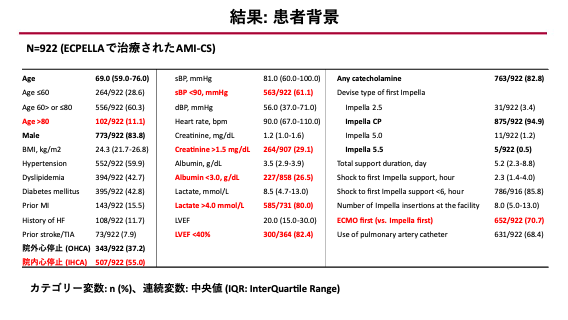

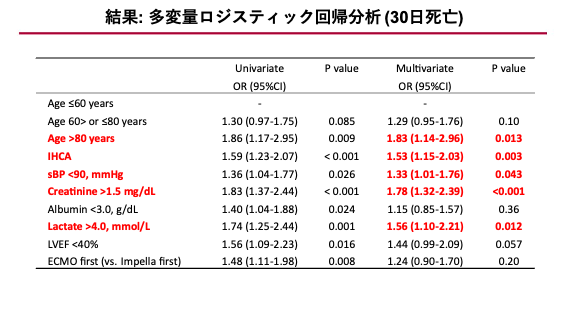

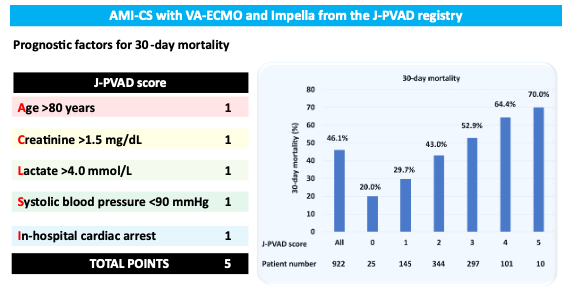

本邦におけるImpellaを用いた心原性ショックまたは難治性心不全患者を前向きに観察したレジストリーであるJapanese registry for percutaneous ventricular assist device (J-PVAD)に登録された患者のうち、922人のECPELLAで治療されたAMI-CS患者をエントリーし、30日死亡への影響を探索的に検討した(図1)。平均年齢は69歳、男性が83.8%であった(図2)。全体での30日死亡率は46.1%であった。30日死亡に関連していた因子は高齢(80歳以上)、院内心停止、収縮期血圧 90 mmHg未満、血清クレアチニン値 1.5 mg/dl以上、乳酸値 4.0 mmol/L以上であった (図3)。これら5つの項目をそれぞれ1点としてJ-PVADスコアを作成したところ、点数が上がるごとに30日死亡率が上昇し、C-statisticは0.620 (95% 信頼区間 = 0.586-0.654)であった (図4)。

【結論】

J-PVADレジストリーの知見から、ECPELLAで治療されたAMI-CS患者の短期死亡率が高いことが示唆された。この重篤な疾患群に対するリスク層別化を行うことは今後のさらなる研究が必要である。

【参考文献】

- (1)

- Møller JE, Engstrøm T, Jensen LO, et al. Microaxial Flow Pump or Standard Care in Infarct-Related Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2024;390(15):1382-1393.

- (2)

- Thiele H, Zeymer U, Akin I, et al. Extracorporeal Life Support in Infarct-Related Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2023;389(14):1286-1297.

【KEY WORDS】

Cardiogenic shock; Impella; Mortality; VA-ECMO

Case Report Award

新規バリアントの機能解析により確定診断し得たPRKAG2症候群の一例

蛭間貴司1, 井上峻輔1,2,候聡志1,2,野村征太郎1,2, 阿部遼1, 武城千恵1, 石田純一1, 網谷英介1,武田憲文1,波多野将1,3, 阿部浩幸4, 森田啓行1,小野稔5,武田憲彦1,小室一成2,6

1. 東京大学医学部附属病院 循環器内科

2. 東京大学医学部附属病院 先端循環器医科学講座

3. 東京大学医学部附属病院 高度心不全治療センター

4. 東京大学医学部附属病院 病理診断科

5. 東京大学医学部附属病院 心臓外科

6. 国際医療福祉大学

【背景】

PRKAG2症候群は、AMK活性化プロテインキナーゼ(AMPK)のγ2サブユニットをコードするPRKAG2遺伝子の病的バリアントにより、AMPKのリン酸化が障害され、心筋細胞に過剰なグリコーゲン蓄積を呈する遺伝性心筋症である [1]。心肥大、心室早期興奮、房室ブロックを三徴とし [2]、心移植や突然死といった重大な心血管イベントの発生率が高く [3]、類似した表現型を呈する肥大型心筋症(HCM)との鑑別は極めて重要である。

【症例】

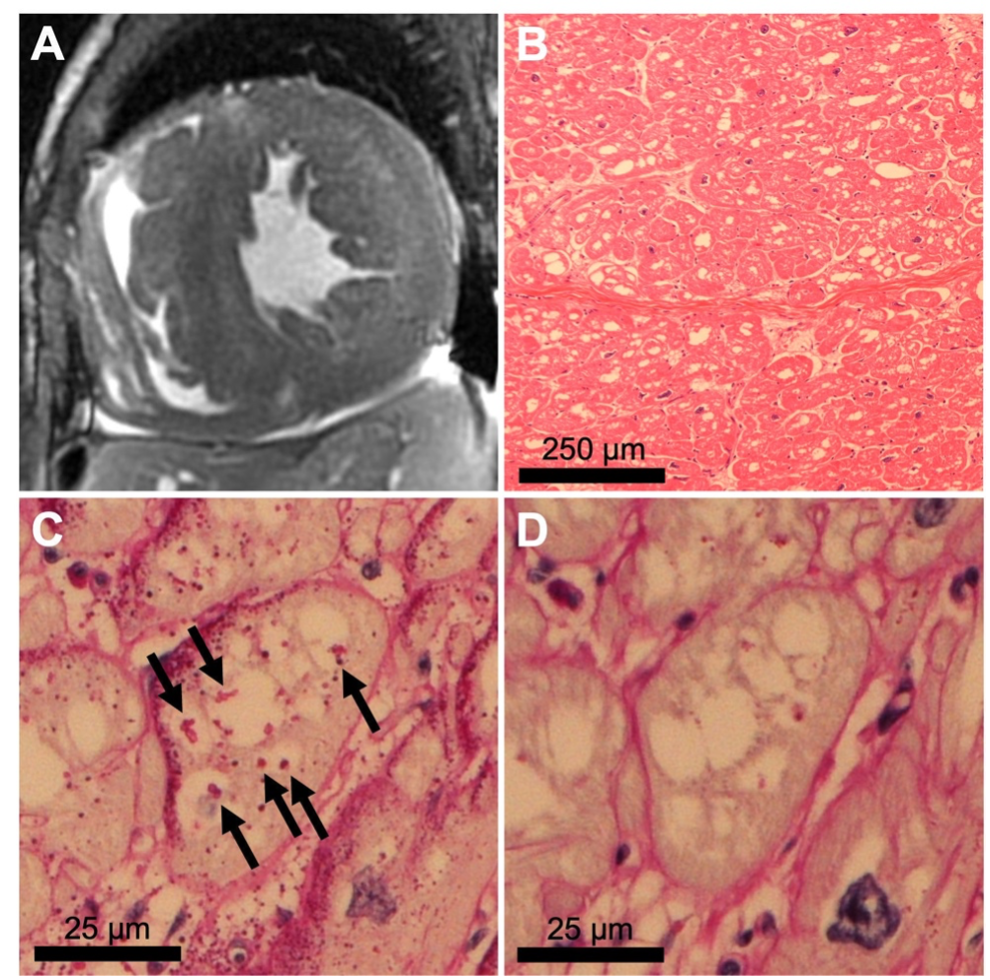

症例は19歳男性。心血管疾患の家族歴はない。6歳時にHCMと診断され、12歳時には心室細動を契機に植込型除細動器植込術が施行された(図1A)。15歳時から左室収縮不全が進行し、心不全入院を反復するようになった。次第に治療抵抗性となり、心移植検討のため当院紹介となった。心電図で心室内伝導障害を認めたが、心室早期興奮や房室伝導障害は明らかでなかった。心エコーでは著明な左室拡大と左室収縮不全を認め、右室生検では心筋細胞肥大と錯綜配列が確認された。拡張相HCMの診断で左室補助人工心臓植込術が施行され、その際に採取された左室心尖部検体の病理学的検討では心筋細胞内に著明な空胞変性が確認され、蓄積疾患の存在が示唆された(図1B)。遺伝学的検査ではPRKAG2遺伝子にde novoの新規ミスセンスバリアント(c.1026G>C: p.Glu342Asp)が検出されたが、in silico解析では蛋白機能に及ぼす影響は不明だった。24歳時に心移植術が施行され、摘出心を用いた追加染色で空胞内容物はグリコーゲン顆粒と判明し(図1C、1D)、蛋白解析ではAMPKのリン酸化障害が確認された。米国臨床遺伝・ゲノム学会ガイドラインに基づき、本バリアントはpathogenicと判断し、診断はHCMからPRKAG2症候群に改められた。

【考察】

本例は特徴的な臨床像や病理像を欠き、心移植前には診断に至らなかったが、遺伝学的検査と病理学的検討の追加によりPRKAG2症候群と診断し得た。アミロイドーシスやFabry病をはじめ、心肥大を呈する蓄積疾患の一部は疾患特異的治療法が確立されている。また、蓄積疾患の多くは原因遺伝子が確立された単一遺伝子疾患であり、遺伝子治療の標的として臨床実装に向けた研究開発が盛んに行われている。HCMと蓄積疾患の鑑別は治療戦略上、極めて重要であり、遺伝学的検査が担う役割は大きい。2025年2月現在、PRKAG2症候群に対する特異的治療法は確立されていないものの、疾患モデルマウスを用いたゲノム編集では、グリコーゲン蓄積、心肥大、心室早期興奮の改善が報告されており [4]、将来的には治療可能な疾患となることが期待される。

【結語】

肥大心に潜む蓄積疾患の鑑別診断に、遺伝学的検査を含む包括的アプローチが有用であった [5]。

【参考文献】

- 1.

- Gollob MH, Green MS, Tang AS, Gollob T, Karibe A, Ali Hassan AS, Ahmad F, Lozado R, Shah G, Fananapazir L, et al. Identification of a gene responsible for familial Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med. 2001;344:1823–31.

- 2.

- Porto AG, Brun F, Severini GM, et al. Clinical Spectrum of PRKAG2 Syndrome. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016;9(1):e003121.

- 3.

- Lopez-Sainz A, Dominguez F, Lopes LR, et al. Clinical Features and Natural History of PRKAG2 Variant Cardiac Glycogenosis. J Am Coll Cardiol. 2020;76(2):186-197.

- 4.

- Xie C, Zhang YP, Song L, Luo J, Qi W, Hu J, Lu D, Yang Z, Zhang J, Xiao J, et al. Genome editing with CRISPR/Cas9 in postnatal mice corrects PRKAG2 cardiac syndrome. Cell Res. 2016;26:1099-1111.

- 5.

- Hiruma T, Inoue S, Ko T, et al. PRKAG2 Syndrome Caused by a Novel Missense Variant Mimicked Sporadic Hypertrophic Cardiomyopathy Until Its Progression to Burned-Out Phase. Circ Heart Fail. 2024;17(12):e012047.

図1